Solarthermie-FAQ

- Wie funktioniert eigentlich eine Solarthermieanlage?

- Kann man mit Solarthermieanlagen auch heizen?

- Was ist die richtige Größe für eine Solarthermieanlage bei einem Einfamilienhaus?

- Ist mein Dach überhaupt für eine Solarthermieanlage geeignet?

- Sind Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren besser?

- Sind Solarthermieanlagen nicht immer noch viel zu teuer?

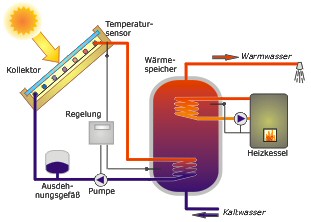

Wie funktioniert eigentlich eine Solarthermieanlage?

Das Herzstück einer Solarthermieanlage ist immer ein solarthermischer Kollektor. Der Kollektor wandelt Solarstrahlung in Wärme um. In Deutschland sind solarthermische Anlagen zur Trinkwassererwärmung am meisten verbreitet. Eine Pumpe befördert dabei eine Wasser-Frostschutzmischung durch den Kollektor. Die Kollektorwärme wird dann über einen Wärmetauscher an einen Trinkwasserspeicher abgegeben. Reicht das Angebot an Sonnenenergie nicht aus, kann das Trinkwasser über einen zweiten Wärmetauscher durch ein konventionelles Heizsystem nacherhitzt werden.

Kann man mit Solarthermieanlagen auch heizen?

Üblicherweise werden Solarthermieanlagen in Deutschland erst einmal zur Trinkwassererwärmung genutzt. Bei der Installation von mehr Kollektoren eignen sich Solarthermieanlagen auch zur Heizungsunterstützung. Es wurden auch schon Anlagen in Deutschland und in der Schweiz installiert, die den kompletten Heiz- und Warmwasserbedarf von Ein- und Mehrfamilienhäusern sicherstellen. Dafür ist aber ein sehr großer Wärmespeicher nötig, der Wärme aus dem Sommer im Winter zur Verfügung stellt.

Was ist die richtige Größe für eine Solarthermieanlage bei einem Einfamilienhaus?

Die Größe der Solarthermieanlagen hängt vom gewünschten solaren Deckungsgrad ab. Anlagen zur alleinigen Trinkwassererwärmung legt man aus wirtschaftlichen Gründen in Deutschland so aus, dass sie zwischen 50 und 60 Prozent des Warmwasserbedarfs decken können. Dafür reichen etwa 1 bis 1,5 Quadratmeter an Flachkollektorfläche pro Person, bei Vakuumröhren etwa 25 Prozent weniger. Der Trinkwasserspeicher sollte etwa 75 Liter pro Person umfassen. Soll die Anlage auch zur Heizungsunterstützung dienen, sind 8 bis 16 Quadratmeter Flachkollektorfläche und 500 bis 1500 Liter Speichervolumen bei 100 Quadratmetern Wohnfläche sinnvoll. Eine Detailauslegung kann über Anlagenanbieter oder durch entsprechende Simulationsprogramme erfolgen.

Ist mein Dach überhaupt für eine Solarthermieanlage geeignet?

Die meisten Dächer bieten gute Voraussetzungen für Solarthermieanlagen. Ab einer verfügbaren Fläche von 4 Quadratmetern lassen sich Solarthermieanlagen installieren. Optimal sind in Deutschland Dachausrichtungen von Südost bis Südwest bei einer Neigung zwischen 20 und 60 Grad. Aber auch andere Dächer sind durchaus nutzbar. Ein West- oder Ostdach mit einer Neigung von 45 Grad liefert immer noch etwa 80 bis 85 Prozent des Ertrags von optimal ausgerichteten Süddächern. Der Minderertrag lässt sich durch eine geringfügig größere Kollektorfläche kompensieren. Eine andere Lösung ist, Kollektoren an der Südfassade zu montieren.

Sind Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren besser?

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Im weltweit größten Kollektormarkt in China werden überwiegend Vakuumröhrenkollektoren genutzt, in Deutschland hingegen Flachkollektoren. Vakuumröhrenkollektoren erreichen in den Übergangszeiten und im Winter höhere Wirkungsgrade. Das ist wichtig, wenn die Kollektoren den gesamten Wärmebedarf oder zumindest einen großen Teil über das ganze Jahr decken sollen. Dafür sind Vakuumröhrenkollektoren deutlich teurer als Flachkollektoren. Beim Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren kann die Kollektorfläche zwar kleiner ausfallen als bei Flachkollektoren, das kompensiert aber nicht immer die Kostennachteile.

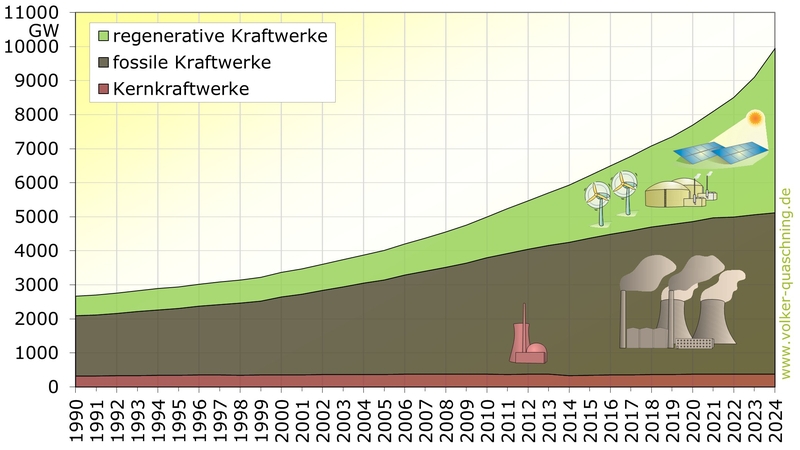

Sind Solarthermieanlagen nicht immer noch viel zu teuer?

Die Antwort hängt davon ab, an welchen Ölpreis in den nächsten 20 Jahren Sie glauben. Solarthermieanlagen können nur in wenigen Einzelfällen konventionelle Heizungssysteme vollständig ersetzten. Meist sparen sie nur Brennstoffe ein. Daher ist der Brennstoffpreis entscheidend für die Wirtschaftlichkeit. Während bei Brennstoffpreisen weitere Kostenexplosionen in den nächsten Jahren wahrscheinlich sind, verursachen Solarthermieanlagen in ihrer Lebensdauer kaum Folgekosten. Seit einiger Zeit wird in Deutschland auch die Installation von Solarthermieanlagen durch Zuschüsse gefördert. Insofern bleiben selbst bei niedrigen Ölpreisen eventuelle Mehrkosten von Solarthermieanlagen überschaubar. Für die Umwelt und den Klimaschutz rechnen sich Solarthermieanlagen auf jeden Fall. Und das gute Gefühl bei einer Dusche mit Warmwasser aus Ihrer Solaranlage gibt es kostenlos dazu.

→ Zurück zu den FAQ.