Solarstromspeicher-Unabhängigkeitsrechner

Informationen zum Unabhängigkeitsrechner

Mit dem Unabhängigkeitsrechner können Sie für eine typische Photovoltaikanlage mit einem Batteriespeicher auf einem Einfamilienhaus in Deutschland ihren Eigenverbrauchsanteil und Autarkiegrad berechnen. Je nach Standort und Verbrauchsverhalten können die realen Werte um gut 10 % von den hier berechneten Werten abweichen.

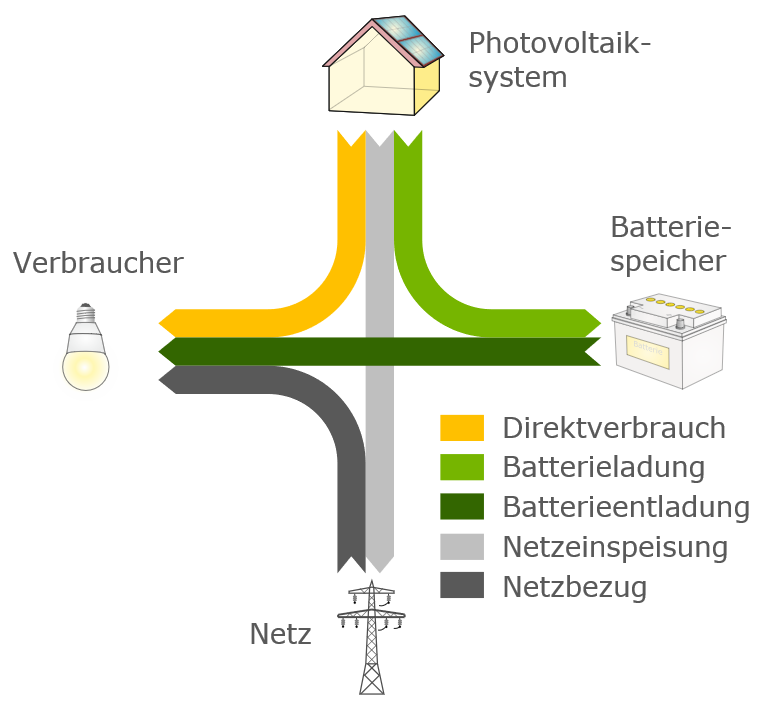

Im Diagramm können Sie auch ablesen, welcher Anteil des Stroms ins Netz eingespeist bzw. aus dem Netz bezogen wird und welcher Anteil direkt verbraucht wird oder über die Batterie fließt.

Jahresstromverbrauch

Geben Sie hier Ihren jährlichen Stromverbrauch ein. Der durchschnittliche Stromverbrauch von Einfamilienhaushalten liegt bei rund 4000 kWh pro Jahr. Je geringer der Stromverbrauch ist, desto höher ist der erreichbare Autarkiegrad.

Photovoltaikleistung

Hier ist die Größe des Photovoltaiksystems (Nennleistung der Photovoltaikmodule) einzutragen. Für 1 kWp Photovoltaikleistung wird eine Dachfläche von etwa 5 bis 10 m² benötigt. Je größer die Photovoltaikleistung ist, desto größer ist der erreichbare Autarkiegrad.

nutzbare Batteriekapazität

Die Größe des Batteriespeichers wird durch die nutzbare Speicherkapazität angegeben. Die nutzbare Kapazität eines Batteriespeichers kann geringer als dessen Nennkapazität sein und sollte aus den Datenblattangaben der Hersteller hervorgehen. Je größer die Batteriekapazität ist, desto größer sind der Autarkiegrad und der Eigenverbrauchsanteil.

Eigenverbrauchsanteil

Der Eigenverbrauchsanteil beschreibt den Anteil des erzeugten Solarstroms, der entweder zeitgleich durch die Stromverbraucher oder zur Ladung des Batteriespeichers genutzt wird. Je höher der Eigenverbrauchsanteil ist, desto weniger Solarstrom wird in das Netz eingespeist.

Autarkiegrad

Der Autarkiegrad gibt den Anteil des Stromverbrauchs an, der durch das Photovoltaik-Speichersystem versorgt wird. Hierzu trägt entweder der zeitgleiche Direktverbrauch des erzeugten Solarstroms oder die Entladung des Batteriespeichers bei. Je höher der Autarkiegrad ist, desto weniger Energie wird aus dem Stromnetz bezogen.

Entwicklung des Eigenverbrauchsrechners

Der Unabhängigkeitsrechner wurde von der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme von Prof. Volker Quaschning an der HTW Berlin entwickelt. Ein besonderer Dank gilt Johannes Weniger, Tjarko Tjaden, Joseph Bergner und Martin Hofmann. Weitere Hintergründe zu den Berechnungsgrundlagen finden Sie hier.

Das zugehörige Projekt wurde im Umweltentlastungsprogramm II aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung und des Landes Berlin gefördert.

Die Toolbox für die grafische Darstellung stammt von highcharts.com.