Kohlendioxidemissionen in Deutschland

Überblick

Aktuelle Entwicklungen der Emissionen

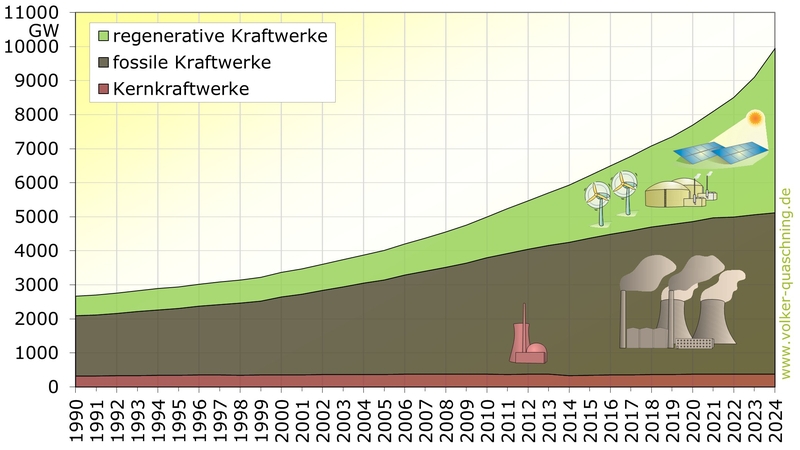

Mit etwa 580 Millionen Tonnen sind die Kohlenstoffdioxid-Emissionen im Jahr 2024 gesunken. Um den globalen Temperaturanstieg durch den Klimawandel auf deutlich unter 2 °C zu begrenzen, sollten die Kohlendioxidemissionen noch in den 2030er-Jahren auf null sinken. Dafür sind die bislang eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen aber nicht ausreichend. Für das Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen, hat Deutschland sein Emissionsbudget bereits im Jahr 2024 verbraucht.

Für die Jahre 2023 und 2024 ist ein deutlicherer Rückgang der Emission feststellbar. Hier greifen zwei Entwicklungen ineinander: Die verminderte Nachfrage aus der Industrie aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage sowie der steigende Anteil erneuerbarer Energien am Energiemix. Gleichzeitig war die milde Witterung daran beteiligt, dass der Verbrauch fossiler Heizenergieträger rückläufig war. Die Begründungen für diesen Rückgang zeigen aber auch, dass dies kein anhaltender Trend sein wird. Mit dieser Entwicklung können nicht einmal die schwachen Reduktionsziele für das Jahr 2030 oder das Jahr 2045 des deutschens Klimaschutzgesetzes eingehalten werden, wie die Grafik unten zeigt. Damit verfehlt die deutsche Klimaschutzpolitik auch die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Insbesondere im Gebäude- und Verkehrsbereich müssen ambitionierte Maßnahmen ergriffen werden.

Historie der Emissionen seit 1990

Vor allem nach dem Fall der Mauer und der deutschen Wiedervereinigung konnten Anfang der 1990er-Jahre in Deutschland große Erfolge bei der Reduktion der Treibhausgasemissionen erzielt werden. Zwischen 1990 und 1995 gingen die Gesamtemissionen fast um 11 Prozent zurück. Dieser Rückgang war jedoch hauptsächlich auf den wirtschaftlichen Umbruch in den neuen Bundesländern zurückzuführen. In den alten Ländern haben die Treibhausgasemissionen in diesen Jahren sogar noch zugelegt.

Seit dem Jahr 2000 war erneut ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der Einsatz erneuerbarer Energien, die Nutzung emissionsärmerer Energieträger und rationelle Energieverwendung zeigten erste Resultate. Wegen der Wirtschaftskrise gingen im Jahr 2009 die Emissionen sprunghaft zurück. Der Energieverbrauch nahm rapide ab und damit auch die Treibhausgasemissionen. Ein Zeichen nachhaltiger Energiepolitik ist dieser Rückgang allerdings nicht. Dies zeigt der erneute Anstieg im Jahr 2010. Die Emissionen bewegen sich seit dem zunächst weitgehend seitwärts. 2019 machten sich dann der Emissionshandel und der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien bemerkbar.

Nach dem Absinken durch die Folgen der Coronakrise im Jahr 2020 sind die Emissionen beim Wiederhochfahren der Wirtschaft im Jahr 2021 wieder angestiegen. Während der Energiepreiskrise im Jahr 2022 sank zwar der Energieverbrauch etwas, doch die Emissionen blieben auf vergleichbarem Niveau (-1 %). Ob sich eine wirtschaftliche Erholung im Jahr 2025 einstellen kann, die ohne steigende Emissionen auskommt, bleibt abzuwarten.

Kohlendioxid und andere Treibhausgasemissionen

Kohlendioxid macht in Deutschland knapp 90 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus. Andere Gase wie Methan oder Lachgas sind hier von untergeordneter Bedeutung. Weit über 90 Prozent der gesamten Kohlendioxidemissionen sind wiederum energiebedingt, stammen also aus der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der gesamten Kohlendioxidemissionen, die folgenden Tabellen weisen energiebedingte Kohlendioxidemissionen, Gesamt-Kohlendoxidemissionen und Gesamt-Treibhausgasemissionen getrennt aus. Auch die jährliche Änderung der Treibhausgasemissionen ist angegeben.

Die globalen CO2-Emissionen sind auf einer separaten Seite dargestellt. Aufgrund der Komplexität der Datenbeschaffung globaler Daten werden diese Statistiken meist erst mit einem größeren zeitlichen Verzug veröffentlicht.

| Jahr | energiebedingte CO2-Emissionen1 | Gesamte CO2-Emissionen1 |

| 2024 | 5422 | 5802 |

| 2023 | 559 | 598 |

| 2022 | 628 | 671 |

| 2021 | 631 | 679 |

| 2020 | 603 | 648 |

| 2019 | 662 | 710 |

| 2018 | 710 | 760 |

| 2017 | 732 | 785 |

| 2016 | 750 | 798 |

| 2015 | 754 | 801 |

| 2014 | 745 | 793 |

| 2013 | 784 | 832 |

| 2012 | 767 | 814 |

| 2011 | 755 | 804 |

| 2010 | 778 | 827 |

| 2009 | 747 | 790 |

| 2008 | 805 | 857 |

| 2007 | 792 | 846 |

| 2006 | 833 | 886 |

| 2005 | 815 | 868 |

| 2004 | 833 | 886 |

| 2003 | 846 | 900 |

| 2002 | 845 | 899 |

| 2001 | 860 | 915 |

| 2000 | 839 | 899 |

| 1999 | 842 | 895 |

| 1998 | 867 | 923 |

| 1997 | 875 | 931 |

| 1996 | 902 | 960 |

| 1995 | 882 | 940 |

| 1994 | 885 | 943 |

| 1993 | 904 | 959 |

| 1992 | 914 | 969 |

| 1991 | 958 | 1017 |

| 1990 | 992 | 1055 |

- 1) Umweltbundesamt: Treibhausgas-Emissionen in Deutschland

- 2) anhand Schätzung der AG Energiebilanzen für 2024.

- 3) anhand Schätzung von Agora Energiewende für 2024.

| Jahr | Gesamte Treibhausgasemissionen1 | Änderung gegenüber Vorjahr |

| 2024 | 6562 | -2,7% |

| 2023 | 674 | -10,1% |

| 2022 | 750 | -1,3% |

| 2021 | 760 | +3,8% |

| 2020 | 732 | -8,2% |

| 2019 | 797 | -6,5% |

| 2018 | 852 | -3,2% |

| 2017 | 880 | -1,7% |

| 2016 | 895 | -0,5% |

| 2015 | 899 | +1,0% |

| 2014 | 891 | -4,4% |

| 2013 | 931 | +1,9% |

| 2012 | 914 | +1,1% |

| 2011 | 904 | -2,5% |

| 2010 | 928 | +3,1% |

| 2009 | 900 | -7,1% |

| 2008 | 969 | +0,8% |

| 2007 | 961 | -4,0% |

| 2006 | 1001 | +1,4% |

| 2005 | 988 | -2,2% |

| 2004 | 1010 | -2,4% |

| 2003 | 1035 | +0,1% |

| 2002 | 1034 | -2,6% |

| 2001 | 1061 | +2,0% |

| 2000 | 1040 | -0,7% |

| 1999 | 1048 | -3,8% |

| 1998 | 1089 | -0,9% |

| 1997 | 1098 | -3,9% |

| 1996 | 1142 | +1,9% |

| 1995 | 1121 | -0,6% |

| 1994 | 1128 | -1,6% |

| 1993 | 1146 | -0,8% |

| 1992 | 1155 | -4,1% |

| 1991 | 1205 | -3,7% |

| 1990 | 1251 |

- 1) Umweltbundesamt: Treibhausgas-Emissionen in Deutschland

- 2) anhand Schätzung von Agora Energiewende für 2024.

Volker Quaschning, Jan 2025.

Volker Quaschning, Jan 2025.