Faktencheck der 12 Fakten zum Klimaschutz der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft INSM

In einer aktuellen Kampagne widmet sich die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) der Klimapolitik und hat 12

INSM-Fakten zur Klimapolitik medienwirksam publiziert [INS19b]. Für Laien klingen viele der Fakten schlüssig und nachvollziehbar.

Dabei verfolgt die INSM mit der Publikation der INSM-Fakten in erster Linie ganz klar die Ziele ihrer Unternehmen und nicht

unbedingt die des besseren Klimaschutzes. Grund genug, die INSM-Fakten einem Faktencheck zu unterziehen. Dabei werden besonders

kritische Sätze der einzelnen Fakten zitiert und kommentiert.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ist eine vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall gegründete Lobbyorganisation,

mit dem Ziel unternehmensfreundliche Positionen durchzusetzen [Lob19, WIK19]. Die Organisation verfügt über einen Jahresetat

von mehreren Millionen Euro, der über die den tragenden Mitgliedsverbänden zugehörigen Unternehmen wie VW, Daimler, BMW

finanziert wird. Zu den bisherigen Kampagnen und Forderungen der INSM zählten unter anderem die Abschaffung des Erneuerbare

Energien Gesetzes EEG. Die INSM hat sich auch gegen die Einführung eines Mindestlohnes und gegen die Mütterrente

eingesetzt [INS19]. Grundsätzlich fordert die Initiative eine langsamere Energiewende. Der Klimaschutz soll sich dabei den

Interessen der Industrie unterordnen.

Faktencheck von INSM-Fakt 1

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 1: "[…] Gleichzeitig wird davor gewarnt, dass eine Erderwärmung, die deutlich über 2 °C liegt,

erhebliche Risiken für Mensch und Umwelt mit sich bringt.[…] Umso wichtiger ist, dass im Jahr 2015 mit dem Pariser Klimaabkommen

das Zwei-Grad-Ziel weltweit festgeschrieben wurde. Wirklich wirksam sind jedoch nur international abgestimmte Instrumente zur

Emissionsreduktion, nationale Alleingänge helfen nicht weiter."

Faktencheck: In seinem jüngsten Bericht warnt der Weltklimarat IPCC bereits vor erheblich größeren Risiken bei einer

Erwärmung von 2 °C im Gegensatz zu 1,5 °C [IPC18]. Im Pariser Klimaschutzabkommen wurde vereinbart, die globale Erwärmung

deutlich unter 2 °C, möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen [UNF15]. Das Zwei-Grad-Ziel wurde somit durch das 1,5-Grad-Ziel ersetzt.

"Die Verschärfung des Ziels erfolgte insbesondere auf Druck der südlich gelegenen Länder, da diese schon heute unter enormen

Schäden aufgrund von lang anhaltenden Dürreperioden, andernorts unter massiven Stürmen und Überschwemmungen leiden und viele

Todesopfer zu verzeichnen haben." [Wik19b]

Im Rahmen des Klimaschutzabkommens können alle Länder ihre eignen Maßnahmen zum Erreichen der Klimaschutzziele definieren.

Dies wurde so entschieden, da die Implementierung von Maßnahmen, die durch alle Länder getragen werden, aktuell nicht

durchsetzbar ist.

Hier findet durch die INSM eine Verschiebung in zweierlei Hinsicht statt. Die dringende Empfehlung der Wissenschaft und

der Beschluss des Pariser Klimaschutzabkommens, die globale Erwärmung möglichst auf 1,5 °C zu begrenzen, wird durch eine

eigenmächtige Einführung eines viel schwächeren Zwei-Grad-Ziels aufgeweicht. Zudem werden implizit nationale Maßnahmen ausgeschlossen,

da diese "nicht wirksam" sind. Damit stellt der erste INSM-Fakt einen Frontalangriff auf alle deutschen

Klimaschutzbemühungen dar.

Faktencheck von INSM-Fakt 2

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 2: "Deutschlands Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß hat sich halbiert. […]

Deutschland liegt in der Liste der größten Emittenten auf Platz 6, trägt aber nur 2,3 Prozent bei. Das zeigt, dass

Deutschland im Alleingang den mit den Treibhausgasen verbundenen Klimawandel nicht aufhalten kann. Nur zusammen mit der

internationalen Gemeinschaft können die Emissionen signifikant reduziert werden."

Faktencheck: Dieser Fakt enthält verschiedene interessante Suggestionen. Bereits der erste Satz lässt vermuten,

dass die deutschen Emissionen sich (seit 1990) halbiert haben und Deutschland somit bei den Klimaschutzbemühungen ganz vorne

steht, weiter unten wird suggeriert, dass Deutschland dabei ganz alleine dasteht.

Die Emissionen vieler Entwicklungs- und Schwellenländer sind - auch durch die deutsche Nachfrage nach deren Produkten - deutlich

angestiegen. Damit hat auch der weltweite Treibhausgasausstoß stark zugenommen, sodass der Anteil Deutschlands an den

Gesamtemissionen gesunken ist.

Darüber hinaus sind die reinen CO2-Emissionen in

Deutschland zwischen 1990 und 2017 nur von 1053 Megatonnen auf 798 Megatonnen, also um 24,2 Prozent gefallen [UBA19]. Ein

größerer Teil dieses Emissionsrückganges ist zudem auf wirtschaftliche Umbrüche in den neuen Bundesländern nach der

Wiedervereinigung und nicht auf Klimaschutzmaßnahmen zurückzuführen.

Es gibt zahlreiche andere Ländern, die einen größeren

Emissionsrückgang haben, z. B. die Ukraine mit 67 Prozent bis 2016 durch wirtschaftliche Einbrüche und Großbritannien mit

34 Prozent ohne derartige Einbrüche [UNF18].

Deutschland hat

im Bereich des Klimaschutzes und der Energiewende große Versprechungen gemacht. Viele wirtschaftlich schwächere Länder

richten ihre Klimaschutzbemühungen auch an Deutschland aus.

Ein Beispiel dafür ist das Erneuerbare Energien Gesetz, das von zahlreichen anderen Ländern in eigene Gesetze übertragen wurde.

Setzt Deutschland erfolgreich Klimaschutzmaßnahmen um, dürfte

eine Vielzahl an Ländern dem Beispiel folgen. Mit ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen kann Deutschland folglich einen großen

Hebel entwickeln und hat damit ähnlich große Einsparpotenziale wie die USA und China, die beiden Länder mit den größten

Emissionen. Außerdem liegt der Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen in Deutschland immer noch bei etwa dem Doppelten des

Weltdurchschnitts. Darum haben wir in Deutschland eine größere Verantwortung als die meisten anderen Länder. Im Climate

Change Performance Index 2019, der die Klimaschutzbemühungen einzelner Länder bewertet, liegt Deutschland nur noch auf

Platz 27 hinter Ländern wie der Ukraine, Ägypten oder Rumänien [Ger19].

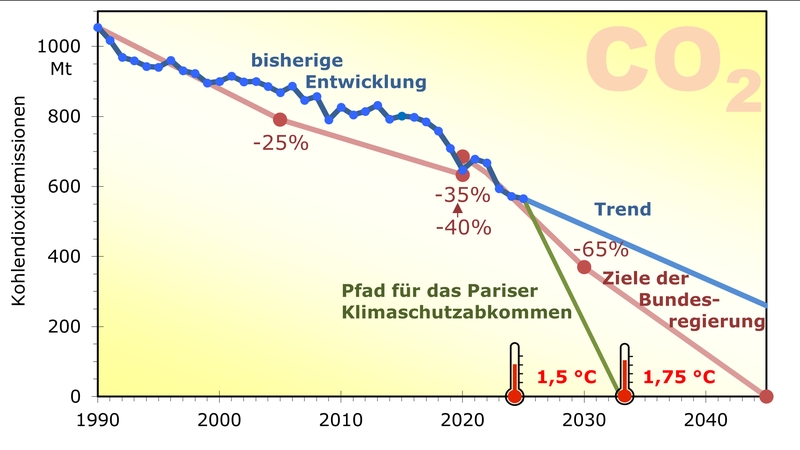

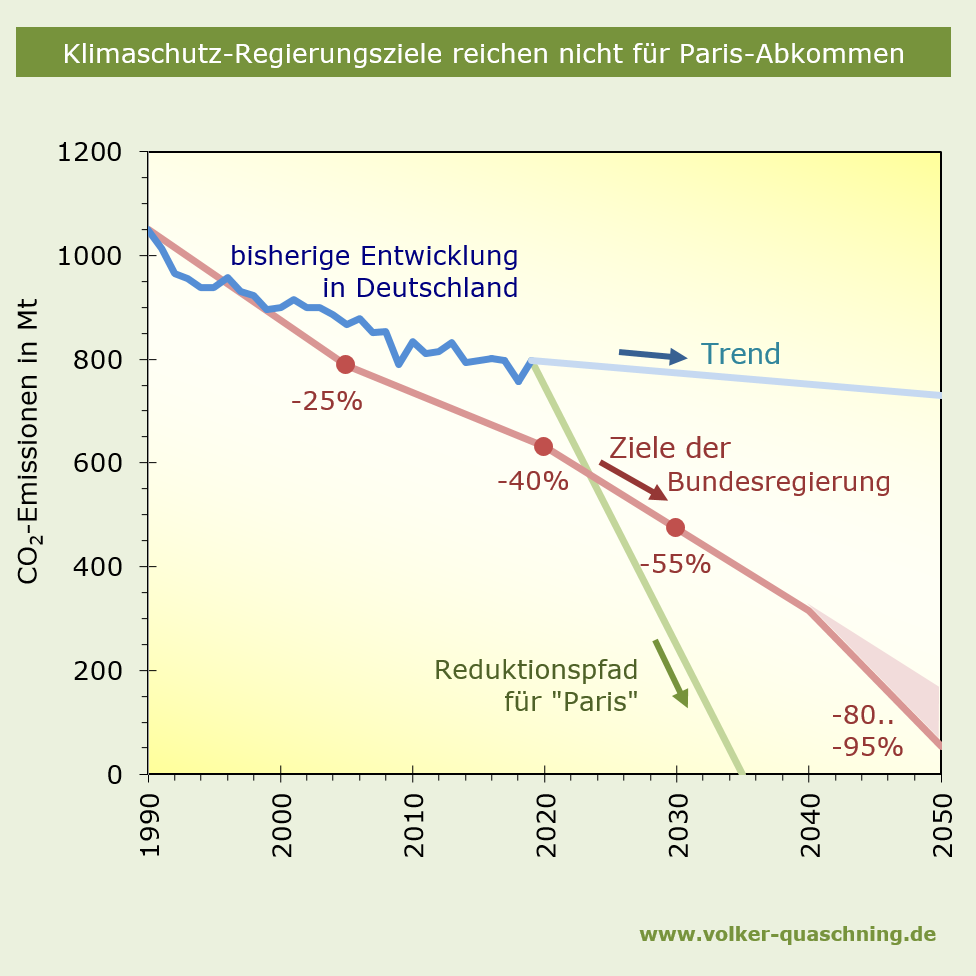

Faktencheck von INSM-Fakt 3

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 3: "Deutschland verfehlt seine 2020-Klimaziele. […] Umso wichtiger ist nun, den

Rückstand aufzuholen. Denn bis 2030 sollen die Emissionen um 55 Prozent, bis 2050 um mindestens 80 Prozent im Vergleich zu

1990 reduziert werden."

Faktencheck: Es ist korrekt, dass Deutschland seine selbst gesteckten Klimaschutzziele für 2020 genauso verfehlen

wird wie das nicht eingehaltene Ziel von 2005. Das Reduktionsziel der Bundesregierung für 2050 stammt allerdings noch aus der

Zeit vor dem Beitritt zum Pariser Klimaschutzabkommens und zielt auf eine Stabilisierung der globalen Erwärmung auf deutlich

höhere Werte als die neue Zielvorgabe von möglichst 1,5°C. Darum müssten eigentlich die nationalen deutschen Ziele dringend

angepasst werden, was die Regierung bislang aber unterlassen hat. Zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens sollte eine

Klimaneutralität in Deutschland bereits im Jahr 2035 angestrebt werden [Rah19]. Aber selbst damit ist nur eine Stabilisierung

des Temperaturanstieges auf 1,75°C zu erwarten. Außerdem zielt das Reduktionsziel der

Bundesregierung auf eine Einsparung von 80 bis 95 Prozent bis zum Jahr 2050 und nicht um "mindestens 80 Prozent". 100 Prozent

sind derzeit im Gespräch. Auch das Ziel ist für das Pariser Klimaschutzabkommen noch zu gering. Die Angabe der INSM hat aber

offensichtlich das Ziel, möglichst schwache Reduktionsziele in den Köpfen zu verankern.

Faktencheck von INSM-Fakt 4

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 4: "Industrie fährt Emissionen deutlich zurück. 85 Prozent aller

Treibhausgasemissionen hierzulande entstehen durch die Umwandlung von Energieträgern in Strom und Wärme. […] Die Hoffnung,

dass eine milliardenschwere Förderung von regenerativer Energie bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes zum Ziel führt, hat sich

nicht erfüllt."

Faktencheck: Mit den ersten beiden Sätzen suggeriert die INSM, dass 85 Prozent aller Treibhausgasemissionen nicht

von der Industrie stammen. Dabei bezieht die Industrie auch große Mengen an Strom und Wärme. Hier wird der Gesamtanteil der

Industrie an den Emissionen von Treibhausgasen bewusst kleingerechnet. Der Anteil der Industrie am deutschen

Endenergieverbrauch lag im Jahr 2017 bei 29 Prozent [BMWi19].

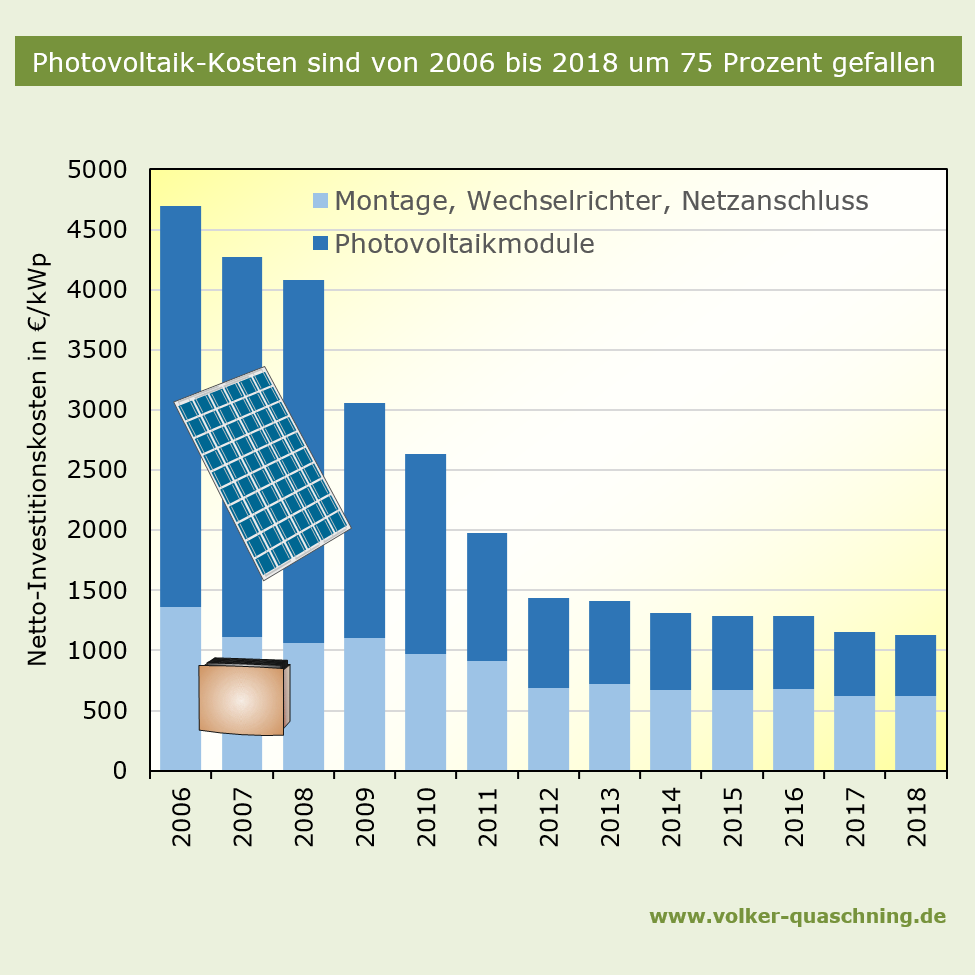

Weiterhin wird unterstellt, dass der Ausbau erneuerbarer Energien nicht zum Einhalten der Klimaschutzziele beitragen kann.

Wie allerdings weiterhin Treibhausgase eingespart werden sollen, wird bewusst offengelassen. Die Klimaneutralität in Deutschland

kann nur erreicht werden, wenn erneuerbare Energien den Energiebedarf vollständig decken. Um das zu erreichen müssen natürlich

auch die richtigen Rahmenbedingungen gesetzt und Markteinführungsprogramme finanziert werden. Dis bisherige Finanzierung der

Markteinführung der erneuerbaren Energien durch das EEG kann als voller Erfolg gewertet werden. Die Kosten für

Photovoltaik-Kraftwerke in Deutschland sind von 2006 bis 2018 um 75 Prozent gefallen [ISE19]. Damit stehen nun sehr preiswerte

erneuerbare Energieanlagen für weitere ambitionierte Klimaschutzbemühungen zur Verfügung. Im Jahr 2018 wurden durch erneuerbare

Energien in Deutschland immerhin 184 Megatonnen CO2-Äquivalente vermieden und der Ausstoß aller Treibhausgase damit auf

866 Megatonnen gedrückt. Mit der Angabe in CO2-Äquivalenten werden auch andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas mit

ihrer Klimaschädlichkeit erfasst. Mittlerweile werden doppelt so viele Treibhausgase durch erneuerbare Energien vermieden

wie 2010 [UBA19b]. Zum Einhalten der Klimaschutzziele muss der Ausbau erneuerbarer Energien zwar erheblich gesteigert werden,

aber es entbehrt jeder Grundlage, die bisherigen Ausbaubemühungen als nicht zielführend zu diskreditieren. Die INSM hat

bereits in der Vergangenheit erfolgreich versucht, den Ausbau erneuerbarer Energien zu verlangsamen. Die gleiche Intension

scheint bei diesem INSM-Fakt vorhanden zu sein.

Durchschnittlicher Netto-Endkundenpreis für fertig installierte Aufdachanlagen von 10 bis 100 kW

Faktencheck von INSM-Fakt 5

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 5: "So betragen die Kosten einer durch Photovoltaik eingesparten Tonne CO2

415 Euro. […] Mit Hilfe marktwirtschaftlicher Instrumente wie dem ETS könnten wir uns darauf konzentrieren, dort CO2 zu reduzieren,

wo es kostengünstiger ist."

Faktencheck: Die exorbitant hohen Kostenangaben für die CO2-Einsparungen durch die Photovoltaik sind vollkommen

aus der Luft gegriffen. In Deutschland werden derzeit die ersten Photovoltaikanlagen realisiert, die vollkommen ohne

Förderung auskommen [PVM19]. Selbst bei kostenintensiveren Aufdachanlagen, die noch eine Förderung benötigen, entstehen nicht

einmal ansatzweise die genannten Kosten.

Als einzig sinnvolle Option für die Reduktion von CO2-Emissionen wird der europäische Handel von Emissionszertifikaten ETS

genannt. ETS steht für Emissions Trading System, bei dem der Staat eine Anzahl an Verschmutzungsrechten herausgibt und diese

nach und nach reduziert. Für den Ausstoß von Treibhausgasen wird dann die entsprechende Anzahl an Rechten benötigt. Diese

Rechte können dann gehandelt werden, in der Hoffnung, dass zuerst dort Treibhausgase eingespart werden, wo das am preiswertesten

erfolgen kann. Genau mit diesem System ist es aber in den letzten Jahren nicht gelungen, die anvisierten Klimaschutzziele

in Deutschland zu realisieren. Es wird suggeriert, dass mit den niedrigen ETS-Preisen auch günstig Klimaschutzmaßnahmen

realisiert werden können. Um den nötigen Druck für wirksame Klimaschutzmaßnahmen zu erzeugen, müssten die ETS-Preise weit

mehr als verdoppelt werden. Das dürfte aber kaum Zustimmung bei der INSM finden.

Faktencheck von INSM-Fakt 6

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 6: "Umweltschutz entwickelt sich zunehmend zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor

für die deutsche Wirtschaft."

Faktencheck: Umweltschutz und Klimaschutz sind durchaus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland.

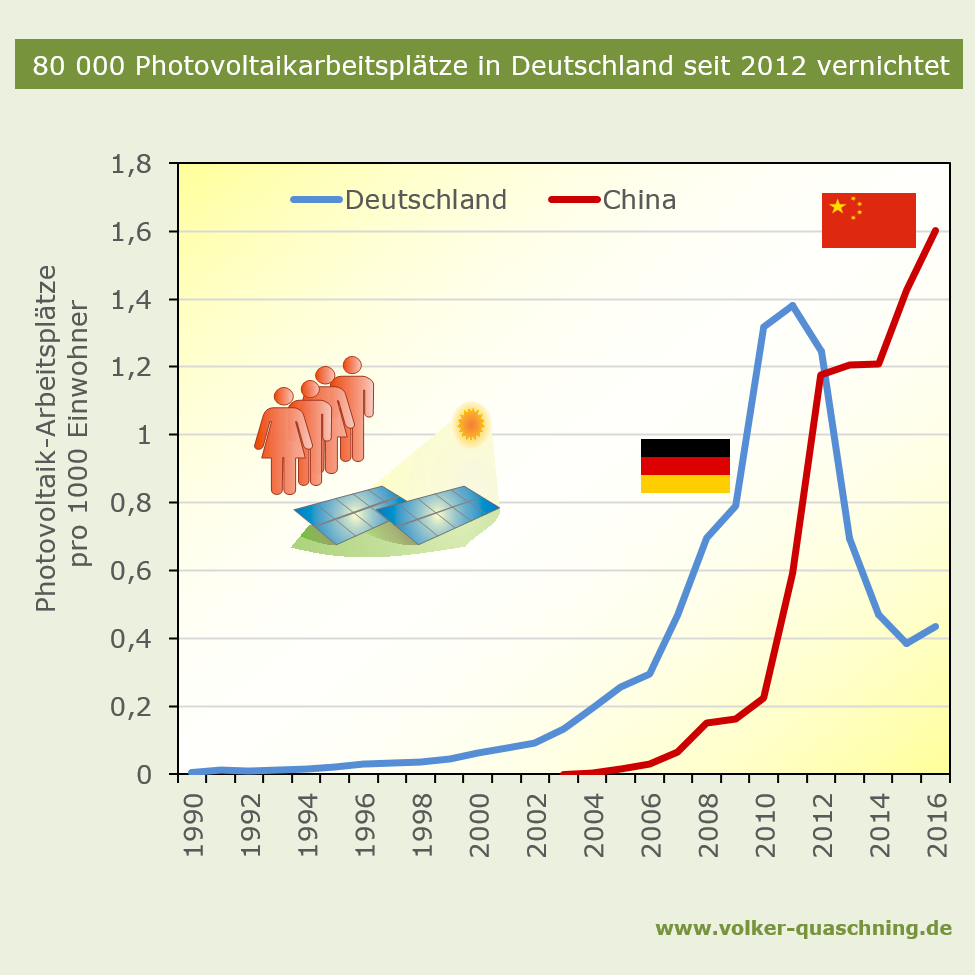

Bis zum Jahr 2010 war Deutschland auch weltweit führend bei der Produktion von Photovoltaikmodulen. In der Solarbranche

gab es tausende an Industriearbeitsplätzen, vornehmlich in den neuen Bundesländern. Im Jahr 2012 wurde in Deutschland allerdings

durch politische Eingriffe, die auch von der INSM gefordert wurden, der Heimatmarkt für Solaranlagen auf ein Fünftel geschrumpft

und damit auch die deutschen Klimaschutzziele unerreichbar gemacht. In Kombination mit der starken Konkurrenz aus China hat

das zu einem Verlust von rund 80.000 Arbeitsplätzen in der Photovoltaikbranche geführt [Qua19]. Es ist durchaus paradox,

dass eine von Arbeitgeberverbänden getragene Organisation zur Zerstörung von Industriearbeitsplätzen beigetragen hat.

Gesamtmetall vertritt offenbar nicht die Interessen der Erneuerbaren-Energien-Branche.

Die deutsche Automobilbranche hat weltweit bei der Entwicklung und Markteinführung klimaschonender Fahrzeuge keine führende

Rolle. Im Bereich der Batteriezellfertigung ist Deutschland quasi Entwicklungsland und bisherige Innovationen bei der

Elektromobilität kamen vornehmlich aus den USA und aus China. Wenn jetzt erneut durch die INSM strengere Klimaschutzbemühungen

unterlaufen werden, ist das für die Rolle Deutschlands bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien kontraproduktiv und

schadet damit am Ende auch dem Wirtschaftsstandort Deutschland. Zur Bewältigung der enormen weltweiten Herausforderungen

der Klimakrise sollte Umwelt- und Klimaschutz jetzt auch dringend Einzug in die Firmenkultur erhalten und darf nicht weiter nur

in schöne Worte verpackt werden.

Faktencheck von INSM-Fakt 7

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 7: "Länder mit einem höheren Atomstromanteil an der Energiegewinnung wie Schweden,

Frankreich oder das Vereinigte Königreich emittieren weniger CO2 je Wirtschaftsleistung."

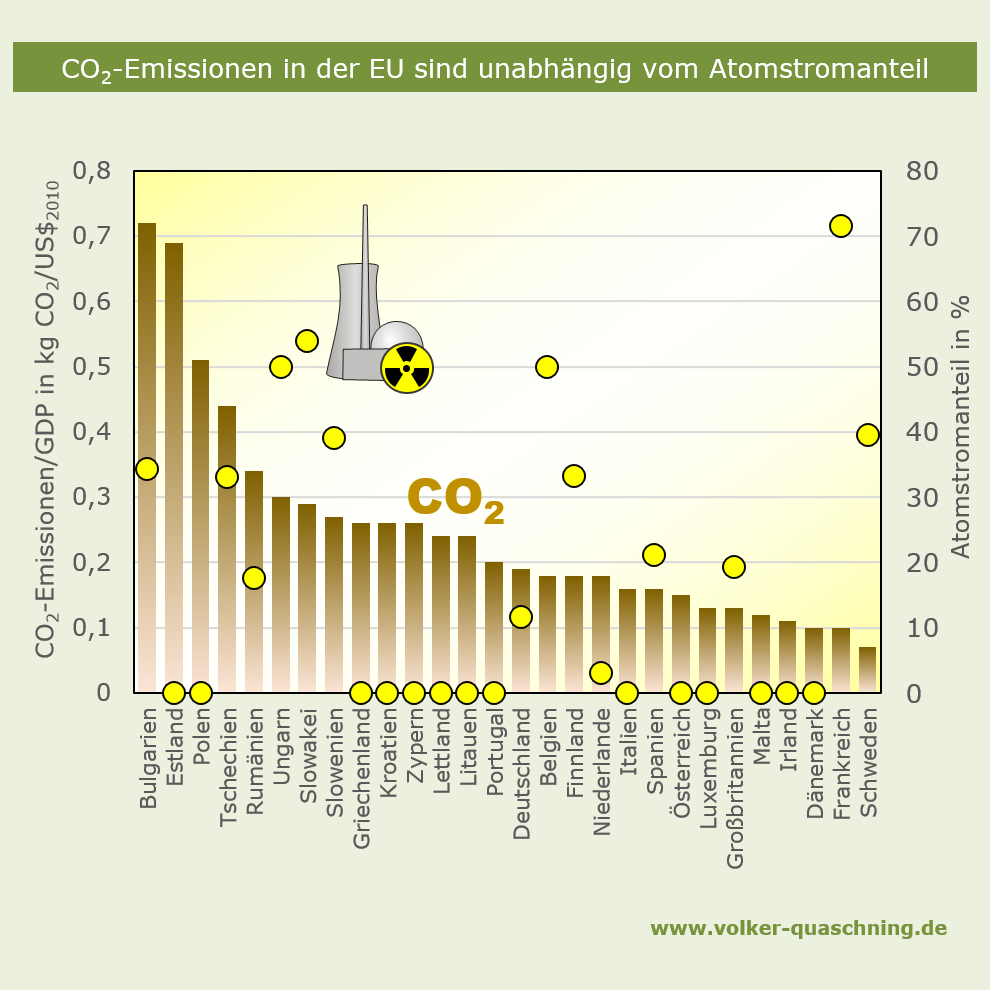

Faktencheck: Hier wird suggeriert, dass alle Länder mit einem höheren Atomstromanteil niedrigere relative CO2-Emissionen

haben. Dabei handelt es sich nur um eine sehr selektive, vollkommen willkürliche Auswahl ohne jegliche Aussagekraft.

Die USA oder Russland haben auch einen höheren Atomstromanteil als Deutschland, aber deutlich höhere CO2-Emissionen je

Wirtschaftsleistung. Dänemark, Norwegen oder Italien haben gar keine Atomkraftwerke und geringere CO2-Emissionen je

Wirtschaftsleistung als Deutschland. Die folgende Grafik zeigt, dass die spezifischen CO2-Emissionen in den Ländern der EU

vollkommen unabhängig vom Atomstromanteil sind. Hier wird offensichtlich versucht, Stimmung für eine erneute Laufzeitverlängerung

von Atomkraftwerken zu machen. Für den Klimaschutz ist das allerdings wenig hilfreich, denn Atomkraftwerke sind nicht flexibel

genug, um als Backup für eine Energieversorgung mit einem hohen Anteil an Solar- und Windkraftanlagen genutzt

werden zu können. Außerdem haben sich die Gründe, die zum Ausstieg aus der Atomenergie geführt haben, nicht geändert.

Atomenergie bleibt eine Risikotechnologie.

Faktencheck von INSM-Fakt 8

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 8: "In den vergangenen Jahren wurden die Ziele für den Ausbau der erneuerbaren

Energien immer wieder übertroffen. Das Problem an der eigentlich positiven Bilanz: Der Netzausbau kann mit diesem rasanten

Tempo nicht mithalten. […] Und von den weiteren rund 5.900 Netzkilometern, die laut Bundesnetzagentur einen 'zuverlässigen

Netzbetrieb gewährleisten' sollen, sind lediglich 300 Kilometer installiert."

Faktencheck: Hier wird suggeriert, dass ein weiterer schneller Ausbau erneuerbarer Energien den zuverlässigen

Netzbetrieb gefährdet und im Prinzip wegen fehlender Netze nicht möglich ist. Ziel ist offenbar eine weitere Verlangsamung

des Ausbaus erneuerbarer Energien. Der Netzausbau liegt zwar stark hinter den Planungen zurück, dennoch ist weiterhin ein

schneller Ausbau erneuerbarer Energien möglich, wenn diese dezentral und verbrauchernah installiert werden. Allein das

Potenzial der Photovoltaik auf Dächern wird mit 200 GW abgeschätzt [Qua16]. Es ist damit rund viermal so groß wie die

bislang insgesamt installierte Photovoltaikleistung in Deutschland. Werden erneuerbare Energien an der richtigen Stelle zugebaut,

braucht eine schnelle Energiewende nicht auf den Netzausbau warten.

Faktencheck von INSM-Fakt 9

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 9: "Wer seine Stromrechnung begleicht, zahlt nicht nur für Erzeugung, Vertrieb

und Transport des Stroms. Den mit Abstand größten Einzelblock bildet dabei die EEG-Umlage. Erzeugung, Transport und Vertrieb

werden dagegen tendenziell günstiger."

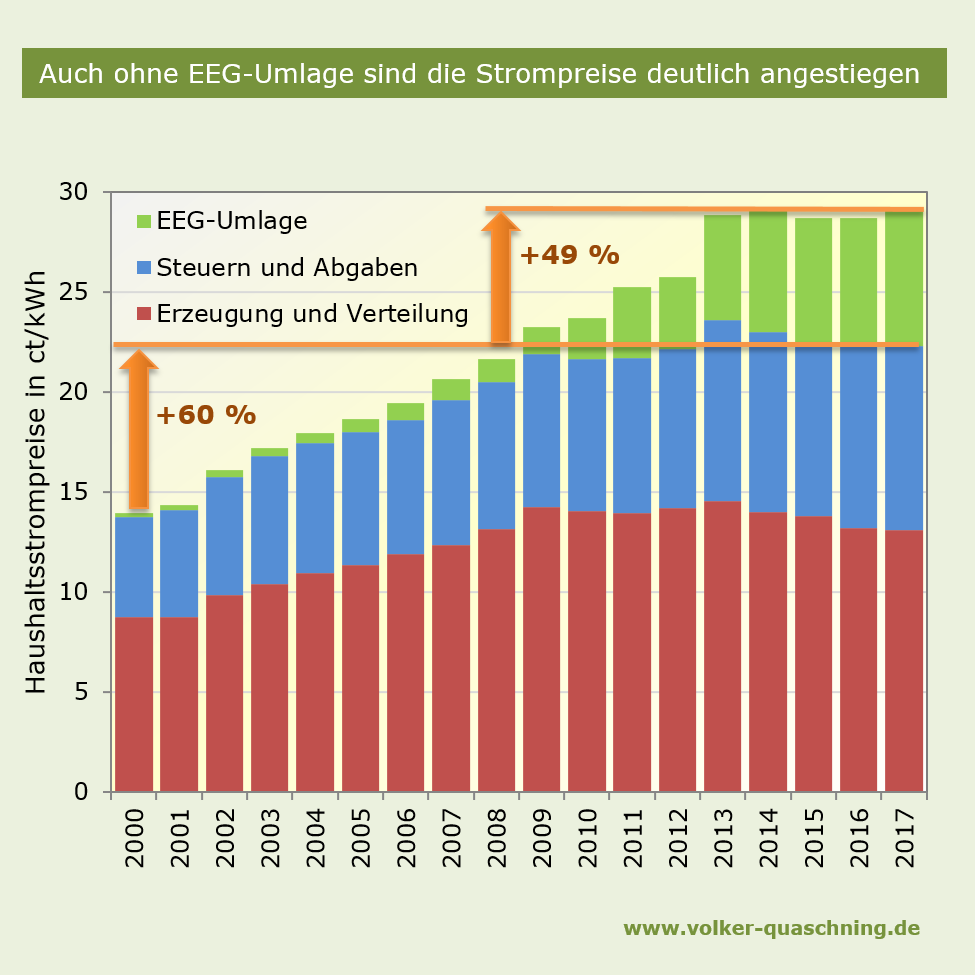

Faktencheck: An dieser Stelle soll der Ausbau erneuerbarer Energien offensichtlich als einziger Kostentreiber bei

den Strompreisen verantwortlich gemacht werden. Die Preise für Erzeugung und Verteilung sind von 2000 bis 2013 spürbar

angestiegen und seitdem nur sehr leicht gefallen. Dieser Rückgang ist im

Übrigen auch auf die starke Konkurrenz durch die erneuerbaren Energien und den damit verbundenen Kostendruck zurückzuführen. Da in

Deutschland die erneuerbaren Energien sehr stark ausgebaut wurden und Kraftwerksüberkapazitäten entstanden, mussten die

Betreiber konventioneller Kraftwerke ihre Preise senken, um ihren Strom noch absetzen zu können. Durch den geplanten

Kernenergieausstieg und steigende ETS-Preise (s. INSM-Fakt 5) sinkt derzeit aber der Wettbewerbsdruck. Die jüngsten

Preisentwicklungen an der Strombörse und bei den Netzentgelten weisen darauf hin, dass der Kostenblock Erzeugung und

Verteilung auch in den Jahren 2018 und 2019 wieder ansteigen könnte.

Selbst wenn die EEG-Umlage komplett gestrichen würde, wäre der Strompreis seit dem Jahr 2000 spürbar gestiegen. Es ist also

nicht legitim, die erneuerbaren Energien zum alleinigen Sündenbock für Strompreissteigerungen zu machen.

Faktencheck von INSM-Fakt 10

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 10: "Denn eine einseitig verschärfte Klimapolitik führt zu Standortverlagerungen

hin zu Regionen mit niedrigeren Umweltstandards."

Faktencheck: Auch hier warnt die INSM wieder vor einseitig verschärften Klimaschutzmaßnahmen und suggeriert, dass

Deutschland bei den Klimaschutzbemühungen vorangeht. Das Risiko von großen Unternehmensverlagerungen ins Ausland ist auch

bei ambitionierten Klimaschutzmaßnahmen überschaubar. Wie bereits bei den vorigen Fakten erläutert wurde, liegt Deutschland

mit seinen Klimaschutzbemühungen nur noch im Mittelfeld. Geringe Klimaschutzstandards verhindern auf der anderen Seite aber

auch Innovationen und eine schnelle Einführung von Zukunftstechnologien. Aber genau das ist zur Sicherung des

Wirtschaftsstandortes Deutschland erforderlich. Durch die zögerliche Klimaschutzpolitik wurden in Deutschland bereits

zahlreiche zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Photovoltaikbranche vernichtet, wie bei INSM-Fakt 6 erläutert wurde. Weitere

Arbeitsplätze in der Wind- und Automobilbranche sind akut gefährdet.

Faktencheck von INSM-Fakt 11

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 11: "Nur zusammen kann der Klimaschutz gelingen. […] Deutschland kann hier wichtige

Impulse für die internationale Gemeinschaft setzen, zum Beispiel bei einer Stärkung und Ausweitung eines

Emissionshandelssystems."

Faktencheck: Auch hier wird der Fokus aller deutschen Klimaschutzbemühungen allein auf ein internationales

Emissionshandelssystem gesetzt. Es sicher sinnvoll, auch an einem solchen System zu arbeiten.

Doch der Handel mit Verschmutzungsrechten allein bringt noch keine Energiewende.

Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit

derzeit nahezu null, ein wirksames System zu implementieren, bei dem auch Länder wie die USA integriert sind. Darum

sollte Deutschland auch mit anderen Klimaschutzmaßnahmen als gutes Beispiel vorangehen.

Zu den sinnvollen Maßnahmen zählen

eine nationale CO2-Abgabe, der Ausbau der Förderung erneuerbarer Energien, von Energiespeichern oder der Elektromobilität

sowie ordnungspolitische Maßnahmen zur Beschleunigung der Einführung einer klimaneutralen Energieversorgung.

Faktencheck von INSM-Fakt 12

Die INSM schreibt bei INSM-Fakt 12: "Wer einseitig die Wirtschaft in Deutschland mit hohen Kosten für den

Klimaschutz belastet, fördert lediglich eine Verlagerung der Emissionen bzw. der Produktion […] und damit auch der

Arbeitsplätze."

Faktencheck: In diesem INSM-Fakt wird offen mit dem Abbau von Arbeitsplätzen bei nationalen Klimaschutzbemühungen

gedroht. Von einer einseitigen Belastung der Wirtschaft in Deutschland mit Klimaschutzkosten kann keine Rede sein. Bislang

wurde stets darauf geachtet, dass sich bei Maßnahmen zum Klimaschutz die Belastungen der Industrie in Grenzen hält. Im Jahr

2018 betrug beispielsweise die EEG-Umlage für Haushaltsstromkunden 6,792 Cent pro Kilowattstunde, während die stromintensive

Unternehmen nur mit 0,05 Cent pro Kilowattstunde belastet wurden. Die Entlastung der Industrie wird von allen anderen

Stromkunden getragen. Gleichzeitig sind in den letzten Jahren durch die starke Konkurrenz infolge des Ausbaus erneuerbarer

Energien die Börsenstrompreise gesunken, sodass Industrieunternehmen sich sogar über fallende Strompreise freuen konnten.

Außerdem bietet sich für innovative Unternehmen ein interessanter Heimmarkt für Umweltschutztechnologien als Innovationsfeld

für einen weltweiten Markt.

Die Forderungen eines Industrieverbandes nach immer günstigeren Strompreisen mag zwar verständlich sein, ist aber in Zeiten

der drohenden Klimakrise eine Scheindebatte. Da auch in anderen Ländern Energiepreisdumping für

die Industrie auf Kosten der Umwelt und des Klimaschutzes stattfindet, ist eine Stützung der Industrie zum Ausgleich von

Wettbewerbsnachteilen in einem gewissen Rahmen durchaus sinnvoll. Dabei ist stets zu beachten, dass diese Vergünstigungen

von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Das wird dann höchst bedenklich, wenn davon Unternehmen profitieren, die nicht

im starken internationalen Wettbewerb stehen. Angesichts der enormen Bedrohungen durch die Klimakrise ist dann auch von der

Industrie zu erwarten, dass diese die nötigen Klimaschutzmaßnahmen mitträgt und nicht versucht, notwendige

Klimaschutzbemühungen mit Gegenkampagnen zu unterlaufen.

Quellen:

[BMWi19] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi: Energiedaten. Berlin, 2019.

[Ger19] German Watch: Climate Change Performance Index 2019. Fassung vom 11.07.2019.

[IEA18] Internationale Energieagentur IEA: Key Word Energy Statistics 2018.

[INS19] Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft INSM: Kampagnen. Fassung vom 11.07.2019.

[Lob19] Lobbypedia: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Fassung vom 11.07.2019.

[Qua16] Quaschning, Volker: Sektorkopplung durch die Energiewende. HTW Berlin, 2016.

[Qua18] Quaschning, Volker: Erneuerbare Energien und Klimaschutz. Hanser Verlag München, 2018.

[Qua19b] Quaschning, Volker: Regenerative Energiesysteme. Hanser Verlag München, 2019.

[UBA19] Umweltbundesamt UBA: Treibhausgas-Emissionen in Deutschland. 25.04.2019.

[UBA19b] Umweltbundesamt UBA: Erneuerbare Energien - Vermiedene Treibhausgase. 15.03.2019.

[UNF18] Unites Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC: National greenhouse gas inventory data for the period 1990-2016. FCCC/SBI/2018/17. Katowice, 2018.

[WIK19] Wikipedia: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Fassung vom 11.07.2019.

[WIK19b] Wikipedia: Übereinkommen von Paris. Fassung vom 11.07.2019.